让历史背景和文化在公共空间绽放光华

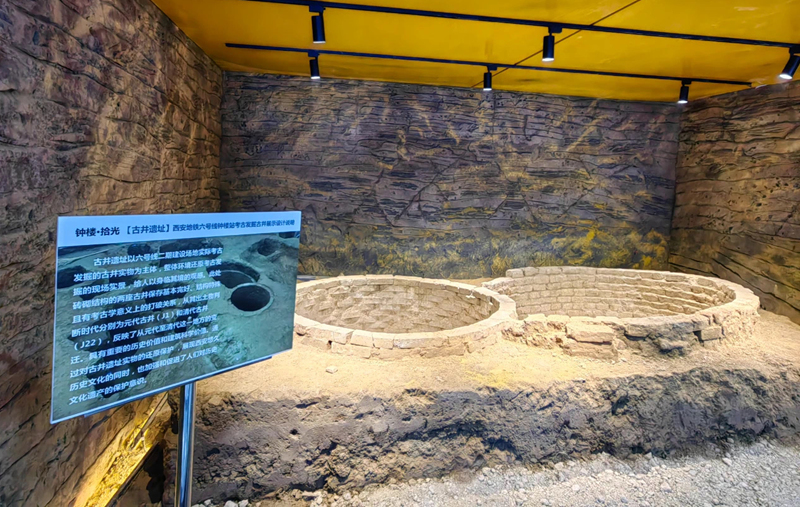

西安咸阳国际机场扩建时发掘出古墓葬——在航站楼内建起博物馆,让旅客在候机时也能一睹长安盛世颜;西安地铁六号线建设中发现两口不同年代的古井并排而立——设起围栏就地保护,成为历史与现代交织的独特风景……近年来,在陕西,公共空间与考古遗址、文博展览融合的案例频现。

为何慢慢的变多考古遗址走进公共空间?这对考古遗址活化利用有何启示?对当地文化遗产保护又有怎样的重大意义?近日,人民网记者围绕考古遗址如何更好融入城市公共空间进行了深入采访。

“地铁极大地方便了公共出行,为现代城市发展提供强大动力,但西安地下文物遗存情况复杂,如何有效预判工程规划设计对文物的影响是关键。”西安建筑科技大学建筑学院教授常海青和记者说,西安地铁规划建设初期,由于线路要穿越老城区,可能会对文物古迹造成破坏,这在当时引发了诸多专家的质疑与担忧。

面对困境,常海青带领团队率先在国内开展针对地铁线网规划、建设规划及施工实施各阶段工程建设项目的文物影响评估系列研究,并将研究范围拓展到与历史背景和文化名城保护紧密关联的一系列文化遗产对象,继而承担并完成了国家自然科学基金课题。

“当时,我们参考了很多国外先进案例,在严谨细致的考古挖掘基础上进行地铁站场设计,把考古现场、文物展示巧妙融入其中。不过,这一过程也面临工期漫长等问题。”常海青回忆道。

基于陕西省古迹遗址保护与利用工程技术研究中心长期的文物古迹及历史城市保护实践与研究经验,常海青团队构建了一套符合中国国情的地铁建设项目文物影响评估体系和评估标准。

通过协调不相同的领域专家,整合专业相关知识,成功建立起高效快捷的评估方法框架,为西安市地铁线网规划及地铁四号线等相关工程提供了有力技术支撑。

“这一过程充满探索与创新,最终在保障文物遗址安全的前提下,实现了地铁工程与古迹保护和谐共生。”如今,看到地铁站内有旅客在文物展柜前驻足停留,常海青觉得一切努力都是值得的。

明德门是隋唐京师长安城的正南门,作为隋唐两代的国门,具有极高价值,也是第四批全国重点文物保护单位。遗址位于原西安市杨家村,这里是典型的城市密集建成区,其保护展示工程的实施,是大遗址保护与城市发展协同的重要探索。

“目前公共空间里的遗址展示大多还处于基础阶段,仅有简单的围栏保护和说明牌介绍,吸引更多人愿意主动探寻考古遗址背后的故事,是一项复杂艰巨的系统工程。”西安建筑科技大学建筑学院教授刘克成带领团队,将明德门遗址的保护、展示与标识作为一个整体,在妥善保护遗址的同时,多维展现唐代盛世形象,在现代城市建筑背景下凸显历史地标的存在,力求准确体现遗址保护的真实性与完整性原则。

“我们创新实施的遗址信息完整尺寸异地标识展示,是西安在大遗址保护展示领域的科技成果示范,也是西安向国际古迹遗址保护领域贡献的中国方案。”刘克成和记者说,建成后的明德门遗址保护展示工程,慢慢的变成了公众活动的热门区域,人们在这里留下与历史交融的瞬间,展现出丰富的城市生活,历史坐标成为了古今交融的城市舞台。

近年来,刘克成带领陕西省古迹遗址保护与利用工程技术研究中心,积极探索考古遗址保护展示与城市公共空间的融合路径,开展了一系列激活城市生活的文化遗产保护实践活动。

4月18日是国际古迹遗址日,在刘克成看来,加强全民文化遗产保护意识培养任重道远。“要让民众认识到遗产不是城市发展的阻碍,而是走向未来的宝贵资源。希望更多专业技术人员参与,汇聚各方智慧力量,推动文化遗产保护事业取得更丰硕的成果。”刘克成说。

合作加盟供稿服务数据服务网站声明网站律师信息保护联系我们人民日报违法和不良信息举报电话举报邮箱:人民网服务邮箱:违法和不良信息举报电话举报邮箱:rmw人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用